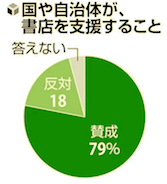

昨日の読売新聞に『書店を国や自治体が支援することに「賛成」79%、書店の減少「不安」は63%…読売世論調査』と言う記事が載った。「秋の読書推進月間」にあわせた記事だが、時代錯誤もはなはだしい。なにしろ、論調として、消えゆく書店をなんとか助けようと言うものだからだ。

まず、設問がおかしい。「支援することに賛成」の前に、「あなたが払う税金で」を入れなければ、本当の調査結果とは言えないからだ。

記事には次のような一節がある。

《経産省が設置した大臣直属の「書店振興プロジェクトチーム」は関係省庁連絡会議を年内をめどに設置し、書店支援の取り組みを強化する。書店を文化の発信拠点と位置付け、本の流通が滞れば国家の存立基盤や競争力を左右する懸念があるとの判断からだ》

政治家たちの「お花畑」思考には、本当に呆れる。「本の流通が滞れば国家の存立基盤や競争力を左右する懸念がある」とはいった何か?

デジタル、ペーパーレス、カーボンニュートラル の時代に、紙の製造、流通、消費を支えるのは時代錯誤である。それに、特定の業界を税金で支援するのは、市場経済に反する。