今朝の朝日新聞が「週刊文春、中づり広告を終了へ 一つの文化だった」という記事を出した。「週刊文春」が8月26日発売号を最後に電車の中づり広告を終了するというのだ。電車内中づり広告は売上増に結びつくツールだったが、デジタル時代とともに効力がなり、コストに見合わなくなっていた。すでに、一部の月刊誌は廃止している。

朝日記事は、次のように書いている。

《同誌の加藤晃彦編集長は「中づりは雑誌の象徴というべき『ブランド広告』でもあり、一つの文化だった」と話す。

地下鉄・東京メトロの広告会社・メトロアドエージェンシーの営業担当者によると、「雑誌の中づり広告は近年減っている」という。同誌の撤退で、減少傾向に拍車がかかる可能性がある。

中づりは、通勤時に興味を持った会社員らが駅の売店で雑誌を購入するという「すぐれたビジネスモデル」(加藤氏)だった。》

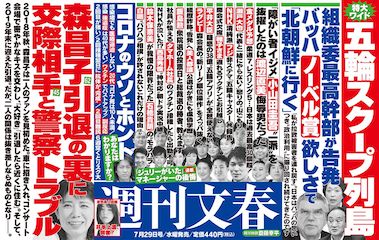

2021年7月28日号

2021年7月28日号

中づりは、校了が本誌の1折り(最終紙面)校了より1日早い。そのため、ギリギリのスクープだと差し替えがきかない。この点も、ニュース鮮度が生命線のデジタル時代には、そぐわない。

「週刊文春」は、現在、中づり広告を東京メトロの丸ノ内線、日比谷線など5路線で計1700枚、大阪メトロで計約1500枚掲示している。メトロアドエージェンシーによると、5路線で2~3日間掲示の正規料金は、128万6000円。割引などがあるため、実際の額は不明だが、年間で数千万円以上のコストカット効果がるという。